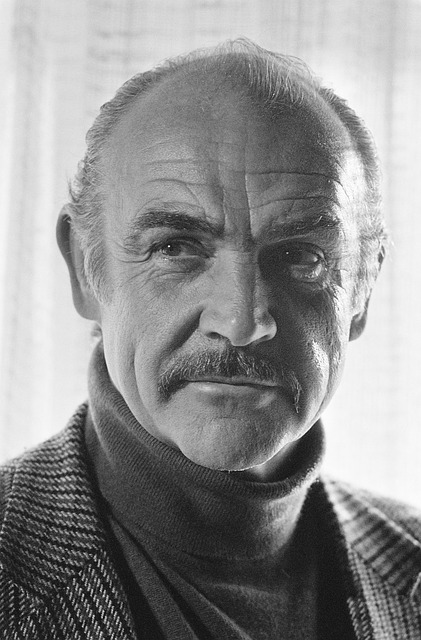

El mejor James Bond ha abandonada la tierra: Sean Connery, quien logró transcender con su trayectoria.

Artículo originalmente publicado en Letras libres.

En circunstancias normales, Sean Connery no habría logrado trascender su emblemático papel como James Bond. Como tantos actores que quedaron identificados con un solo personaje –¿alguien dijo George Lazenby?– Connery pudo haberse quedado con ese estigma, a no ser por su extraordinaria presencia, su magnetismo sexual, sus grandes dotes actorales.

Nacido de clase obrera en Escocia en 1930, Connery estuvo cascareando un rato en películas menores antes de que se le diera el rol definitorio como el agente 007. No fue una elección fácil. Al propio Ian Fleming no le agradaba porque lo consideraba “poco refinado”. El productor Albert Broccoli fue quien aprobó a Connery, porque al salir de su oficina vio que “caminaba como gato”.

Aunque ya amenazado por la calvicie prematura, el actor supo imprimirle a Bond una cualidad letal que sus sucesores no han podido igualar. Connery daba la impresión de renovar sin problema su licencia para matar. Dotado de unos labios crueles, su James Bond podía sonreír sarcástico al decir un chiste malo mientras despachaba fríamente a un enemigo, y era susceptible de seducir a la guapa en turno cuando adivinaba que el sexo iba a ser brutal. Salvar al mundo de un villano megalómano parecía un interés secundario, según manifestaba su insolencia ante el jefe M.

Siete veces encarnó a James Bond, con un creciente desinterés personal que se evidenciaba en un tono casi autoparódico. El mundo se preparaba a celebrar su olvido, aunque de manera simultánea ya había interpretado otros papeles que ofrecían pruebas de un rango superior.

Al mismo tiempo que pudo prescindir del peluquín, la calidad de sus películas comenzó a crecer. Tardó dos años en volver a trabajar después de Los diamantes son eternos (1971), pero los resultados valieron la pausa. Sobre todo, en el período entre 1975 y 1976, cuando Connery hizo los que considero son sus mejores trabajos: El viento y el león (John Milius), El hombre que sería rey (John Huston) y Robin y Marian (Richard Lester).

La primera es una desenfadada aventura imperialista sobre el enfrentamiento entre el presidente Teddy Roosevelt (Brian Keith) y el jeque Raisuli (Connery), que ha secuestrado en Marruecos a una ciudadana gringa (Candice Bergen) y sus dos hijos. La película trata sobre el destino manifiesto y la creación de mitos y Connery, interpretando con aplomo a un árabe, le da la justa dimensión mítica a su personaje.

El hombre que sería rey es la briosa adaptación que Huston hizo de un relato de Rudyard Kipling sobre dos aventureros británicos que se adueñan de un gran tesoro en las montañas de Afganistán. Connery y Michael Caine hacen una dupla memorable como exsoldados bribones que aspiran a poseer demasiado, y es una lástima que no hayan vuelto a interactuar de esa manera. (Es también la mejor película de Huston, o, al menos, mi favorita. Superior a El tesoro de la Sierra Madre, con la que comparte un cierto tono).

Finalmente, Robin y Marian es una emotiva revisión crepuscular del mito de Robin Hood. Connery interpreta al otrora bandido del bosque de Sherwood como un héroe que ha regresado fatigado y desencantado de las Cruzadas, dispuesto a reanimar su amorío con la dulce Marian (Audrey Hepburn), ahora convertida en la abadesa de un convento. El director Lester hizo bien en concentrarse en un tono melancólico en torno a la legendaria pareja, interpretada con una honda sensación de pérdida por Hepburn y Connery.

En la siguiente década los triunfos vendrían más salteados, pero Connery se mantuvo incólume, al margen de la irregular calidad de sus películas. Cabe resaltar el papel que le valió un Oscar al mejor actor secundario en Los intocables (Brian De Palma, 1987) y el significativo casting en Indiana Jones y la última cruzada (Steven Spielberg, 1989). En la primera, el actor se roba la película como el sabio y pragmático policía Malone, que le da consejos a Elliott Ness (Kevin Costner) sobre cómo enfrentar a la mafia; su escena de muerte es el momento más doloroso de este vigoroso ejemplo de cine gansteril. En la segunda, Spielberg tuvo la gran idea de imaginar a Connery como el papá de Indiana Jones (Harrison Ford). Ciertamente, este héroe tuvo en su creación el ADN de James Bond.

El declive se hizo patente en los años 90, con películas decididamente inferiores. Y, sin embargo, Connery no manchó su plumaje. El actor conservó toda su dignidad, su presencia y apostura sexagenaria hasta el último título, La liga extraordinaria (Stephen Norrington, 2003), en el papel de Allan Quatermain.

Connery anunció su retiro poco después (“estoy cansado de lidiar con idiotas”, dijo) y desapareció por completo del panorama, quizá afectado por una enfermedad debilitante. Cuando murió, los encabezados se sintieron obligados a mencionar a James Bond, el personaje que lo lanzó a la fama y la fortuna. Pero fue un actor cuya impronta, como queda claro en este repaso fugaz por su carrera, fue bastante más diversa y profunda.